30/01/2010

Pause clermontoise

Comme chaque année, je termine janvier par une visite de quelques jours au festival du court métrage de Clermont Ferrand. Courir entre les salles me changera de mon PC, Inisfree restera donc en veille jusqu'à jeudi. Je vous ai juste laissé une bricole pour dimanche. Je pars, j'espère qu'il y aura de la neige.

08:41 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : court métrage, clermont ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

15/02/2009

Clermont 2009 : sélection nationale

Curieusement cette année, plusieurs des films qui m'ont le plus touchés dans la sélection nationale étaient des co-productions plus révélatrices des pays tiers que de la France éternelle. Partition oubliée de Teona Grenade se déroule à Tbilissi, Georgie, et est parlé en géorgien, avec un sujet tout à fait géorgien. On y suit un jeune garçon, pianiste prodige, et sa relation avec son grand frère qui fait partie de la mafia locale. On est dans la référence aux grands films de gangsters, ceux de Scorcese, Léone ou De Palma, et dans une ambiance qui rappelle le Gomorra de Matteo Garrone. C'est bien enlevé et assez palpitant à suivre. Séance familiale de Cheng-Chui Kuo vient de Taiwan et repose sur un belle idée plutôt bien exploitée avec un joli et émouvant retournement final. Une équipe de télé-réalité laisse un cameraman 24 heures au sein d'une famille ordinaire. Au contact de cet intrus, un secret bien enfoui remonte à la surface. C'est finement observé, plutôt drôle, avec cette sorte de mélancolie propre au cinéma de ce pays. Le coeur d'Amos Klein est un film d'animation plutôt franchement israélien de Uri Kranot et Michal Pfeffer. C'est une très belle évocation de la construction du mur qu'Israël a bâtit entre lui et ses voisins palestiniens, à travers les bribes de souvenirs qui remontent à Amos Klein subissant une opération à coeur ouvert. Il se trouve que Klein est l'un des artisans de la construction du mur. Les souvenirs de Klein sont autant de moments de l'histoire du pays, autant d'étapes qui le voient s'enfoncer dans l'engrenage de la guerre, de la violence et du repli sur soi-même. Une oeuvre intense et techniquement virtuose.

Côté animation, de belles choses comme Skhizein de Jérémie Clampin dont c'est le second court. Henri, petit personnage à la grosse tête ronde est frappé par une météorite et se retrouve à vivre à exactement 91 centimètre de lui-même. Ce n'est pas évident à concevoir, c'est encore plus dur à vivre, surtout quand un psychanalyste s'en mêle et qu'un décalage vertical se juxtapose au décalage horizontal. Je ne sais pas si je suis bien clair ? Le délire mathématique de ce film est rigoureusement contrôlé, lui, sans oublier un poil de méditation sur la condition humaine. La vita nuova est la nouvelle oeuvre d'Arnaud Demuynck, en co-réalisation avec Christophe Gautry. Inspiré de la vie et de la poésie de Gérard De Nerval, c'est un film de très belles marionnettes sur lequel flotte la voix d'Arthur H. envoûtante. Les images sont en noir et blanc, très travaillées, comme l'est la technique d'animation et les inventions graphiques. C'est un film que j'aurais aimé un peu moins raide pour pouvoir l'aimer plus, un film que j'aurais préféré admirer moins pour être plus sensible à l'émotion de la poésie. C'est de la belle ouvrage. Très belle gallerie de photographies de tournage.

La vita nuova (Les films du Nord)

Comme je l'ai écris en introduction, il y eu plusieurs films plutôt bien fichus, assez agréables à voir, mais qui ne m'ont laissé qu'une impression fugitive. Il y a dedans un point de départ intéressant mais, empruntant des sentiers trop balisés, ces films se laissent deviner facilement et me laissent au moment de la résolution avec un sentiment de banalité. Inutile de s'attarder et voyons du côté de choses plus intrigantes. La vie lointaine, par exemple, de Sébastien Betbeder, fait se rencontrer dans la campagne profonde un fantôme japonais, des ours slovènes parlants, un réalisateur (japonais lui aussi) en train de préparer son nouveau film, accompagné de sa jeune assistante puis rejoint par une amie (quel plaisir de retrouver Aurore Clément) et un jeune homme fragile venu se reposer. Il y a aussi une jeune femme blonde qui fait du parachutisme. Le film déploie lentement mais sans ennui un univers un peu fantastique, un peu fantaisiste, assez attachant. Il y a bien quelques soucis techniques (certains plans nocturnes sont difficilement lisibles), mais dans l'ensemble le film est inventif et surprend constamment. Ce croisement curieux de la campagne française et d'éléments venus de la culture du Japon m'a rappelé un assez joli film, Le pays du chien qui chante (2002) de Yann Dedet et ses deux japonais fascinés par le film de Jean-François Stevenin, Le passe-montagne, et venus retrouver les traces du film dans le Jura. Une scène résume cet étrange croisement, lorsque le réalisateur s'apprête à jouer un morceau sur un instrument japonais traditionnel, habillé comme dans un film de Ozu, le morceau se révèle être... une chanson d'Adamo.

Étonnant également Les paradis perdus de Hélier Cisterne qui se situe en 1968 et propose une sorte de leçon de relativité. Soit une jeune fille pleinement engagée dans « les évènements ». Elle vomit ses parents, braves bourgeois, et veut se mêler des affaires de son père, industriel dont l'usine est occupée. Ce faisant, elle va découvrir une facette pour le moins inattendue de son géniteur et le conservatisme va changer de camp. L'idée est audacieuse, bien menée malgré un final un peu prévisible. C'est très bien joué par Julie Duclos, Philippe Duclos et Marie Matheron.

C'est plutôt genre Johnny Walker de Olivier Babinet est une tentative intéressante de dérapage dans le fantastique. Porté par un acteur atypique, Pablo Nicomedes, sorte de Vincent Gallo en moins ours, le film suit son anti-héros minable, viré de chez sa compagne, dans une errance nocturne entre deux eaux qui va le mener dans une boucle temporelle façon Groundhog Day (Un jour sans fin- 1993 déjà) de Harold Ramis. Le réalisateur arrive très bien à faire basculer la réalité dans l'étrange à l'aide de visions incongrues, comme cette gélule géante qui tournoie au dessus de la ville, et d'une bande son hypnotique, un peu trop électronique à mon goût mais bien adaptée à ce récit. A noter la prestation de la belle Arly Jover, je vais y revenir.

Les fille de feu de Jean-Sébastien Chauvin, oui celui du blog, sur un scénario de Sébastien Benedict, celui du blog aussi, est un intéressant cas d'espèce. Le film a été reçu de façon houleuse lors de la séance où je l'ai vu. J'ai trouvé ces réactions quelques peu malvenues alors que tant de films insignifiants reçoivent de polis applaudissements. Le film touche indéniablement mais il est vrai qu'il n'est pas facile. C'est une histoire d'amour entre filles, au sein d'un grand ensemble de banlieue, en bordure d'une forêt de conte de fée. Elles se cherchent et se perdent, là encore dans une atmosphère proche du fantastique, celui de Godard dans Alphaville plutôt. Il y a un très beau travail sur la photographie signée Simon Beaufils, un talent certain pour filmer les femmes et les éléments, le vent et l'eau, pour les cadrages aussi qui rappellent le travail photographique du réalisateur. Le film dégage une très grande sensibilité et prend de nombreux risques pour aller au bout de sa démarche. Du coup il se retrouve plusieurs fois en équilibre instable lors de scènes comme l'invocation poético-chamanique devant le feu ou le final qui font décrocher certains. Je ne peux pas dire que mes goûts me fassent adhérer complètement à cet objet étrange et entêtant, mais il a ses beautés.

Je vous hais petites filles

Assez proche dans l'esprit me semble être Je vous hais petites filles de Yann Gonzales (ah ! Ce titre !). Présence du fantastique, immersion dans un univers très personnel, héroïnes, atmosphère dépressive, musique du groupe M83 (groupe que l'on retrouve dans le film précédent), façon assez directe de filmer le sexe, les deux films partagent beaucoup de choses, y compris de poser les mêmes problèmes. Portrait de Kate, une musicienne plus si jeune, qui n'a pas fait le deuil de son amant mort dix ans plus tôt ni de l'époque punk, le film est fascinant, rageur et parfois irritant. S'il « sonne » parfaitement punk-rock tant dans son rythme que dans son style visuel, il est à l'opposé de Love You More, et à la vitalité du film de Sam Taylor-Wood se substitue une ambiance mortifère, décadente un peu, aussi désespérée que désespérante. Si je ne suis pas franchement fan des séances de masturbations brutales de la musicienne, il y a par ailleurs des scènes prenantes joliment construites comme ce concert lors duquel Kate voit le public se détourner d'elle et sa musique ne plus toucher. Ou encore cette soirée post punk, prétexte à une galerie de portraits hauts en couleurs, assez fellinienne, d'une faune branchée sans doute authentique. Kate Moran dans le rôle principal dégage une énergie bienvenue et irradie le film avec son bel accent, même si la dernière scène, là encore, est sur la corde raide. Mais c'est tout sauf un film tiède et c'est que l'on veut voir, bon sang, de l'audace ! Allez, un extrait pour se rendre compte.

23:04 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : court métrage, jérémie clampin, arnaud demuynck, sébastien betbeder, hélier cisterne, olivier babinet, jean-sébastien chauvin | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

13/02/2009

Clermont 2009 : Programme hollandais

Outre les différentes compétitions, Clermont-Ferrand, c'est aussi un ensemble de programmes thématiques venus des quatre coins du monde. Cette année, les Pays-Bas étaient mis à l'honneur avec des oeuvres marquantes de Bert Haanstra, Joris Ivens, Tjebbo Penning, Johan van der Keuken ou encore Loedwijk Crijns (l'incroyable Lap rouge). Le court métrage hollandais a une riche histoire que cette programmation permettait de découvrir, depuis les fondateurs de la Filmliga à la fin des années 20 jusqu'aux créateurs contemporains expérimentaux en passant par la génération des années 60, le courant des films de danse (Shake off de Hans Beenhakker découvert l'an dernier) et celui de l'animation aux réussites éclatantes.

Il fallait choisir entre les six programmes. J'ai choisi celui qui m'a permis de découvrir le quatrième court-métrage de Paul Verhoeven, oui le « hollandais violent », l'auteur de Robocop et de Showgirls. Feest ! (La fête !) date de 1963 et s'attache aux pas d'une jeune lycéen qui tente de séduire une jolie camarade à l'occasion de la fête de l'établissement. A la fois arrogant et timide, il essaye de s'affirmer et de contrôler un jeu sentimental et social. Mais il se laisse entraîner dans un rite innocent en apparence qui lui fait subir un échec humiliant. Feest ! Voit la naissance d'un style et, bien que ce soit facile rétrospectivement à écrire, on trouve dans le film les prémices du cinéma de Verhoeven, outre son indéniable maîtrise. La caméra est déjà très mobile et file à travers les couloirs du lycée de façon excitante (ce ne sont pas les travellings de Gus Van Sant) comme elle le fera plus tard dans coulisses de Las Vegas ou le camp des marines de l'espace. Le film parcourt l'établissement guindé dans ses multiples recoins, multipliant les lieux, salles, escaliers, cours, le transformant en un labyrinthe inquiétant que le héros semble maîtriser jusqu'à cette pièce au sommet d'une tour médiévale qui verra sa déconfiture. Le montage, très contrôlé, fait se succéder les personnages, donnant vitalité à ce petit monde et un rythme haletant tout en ménageant quelques pauses comme la séquence délicate dans la rue. Le noir et blanc de Ferenc Kalman Gall achève de donner au film un côté « nouvelle vague des débuts », le rattachant aux tout premiers essais de Truffaut ou Godard. J'ai pas mal pensé au second épisode des aventures d'Antoine Doinel.

Et puis Verhoeven a déjà ce regard très particulier sur ses contemporains. Il est tentant de rapprocher ce portrait d'une jeunesse hollandaise des années 60 à celui fait des militaires dans Starship troopers (1997) ou celui des jeunes danseuses de Showgirls (1995). C'est le même mélange d'ironie et de cruauté, cette même façon de montrer des jeunes gens déjà formatés, engagés dans la compétition sociale, désireux d'y jouer leur rôle mais piégés par leurs sentiments. A la fois ambitieux et humiliés, déjà abîmés. Un regard assez sarcastique, de moraliste misanthrope, attitude qui ne s'est pas arrangée avec les années et qui vaut au réalisateur de solides détestations comme de francs admirateurs.

Father and daughter (Père et fille - 2000) de Michael Dudok de Wit est un bijou d'animation de huit minutes. Il possède la puissance évocatrice de cet art porté à son point de perfection. Parfaitement. Michael Dudok de Wit n'a que quatre courts métrages à son actif mais une belle carrière depuis 1978 ayant notamment travaillé pour Disney et sur les remarquables films de Rémy Gired La prophétie des grenouilles et L'enfant au grelot. Il a en outre écrit et illustré plusieurs livres pour enfants et ses courts, pour être peu nombreux, ont marqué les esprits et récolté des prix un peu partout. Alors voilà, un père et sa petite fille font du vélo sur une digue plantée d'arbres. Ils s'arrêtent et le père fait ses adieux. Il monte dans une barque et s'éloigne à l'horizon. Longtemps, la petite fille reste là, puis elle repart. Elle revient au même endroit le jour suivant et scrute les flots. Elle revient encore, elle grandit, les saisons passent, les oiseaux chantent, les feuilles volent, la neige tombe. C'est une jeune fille avec son fiancé, une jeune femme avec son mari et ses enfants. Toujours elle revient et regarde au loin. C'est une vieille femme à présent. Il n'y a plus d'eau. Elle s'engage sur la vaste étendue. Au milieu des herbes, elle trouve la barque. Et puis, et puis, voilà. Father and daughter c'est de ce genre de films qui vous prennent là (voir fig. 1), ce genre de films qui rendent la plupart des autres insignifiants. Un de ces films qui savent toucher quelque chose de profond, d'essentiel. Quelque chose chose qui a à voir avec l'enfance, avec cette idée d'absolu qui est propre à l'enfance et qu'il est si difficile de préserver quand on grandit. Cette qualité rare et précieuse, le film la doit à sa simplicité, à la beauté de son graphisme sans une touche de trop. A base d'encre de chine et d'aquarelle, son dessin évoque la peinture chinoise, jeu sur les contrastes, précision du trait, épure. Les mouvements sont également très précis, fluides sans ostentation. Michael Dudok de Wit a le génie de la composition. J'ai parfois pensé à certains passages chez Hayao Miyazaki (Quand Chihiro prend le train au milieu de l'étendue d'eau par exemple). Ce qui est aussi remarquable, c'est l'intensité des émotions qui se dégagent sans que cela ne passe jamais par les visages, les personnages étant toujours vus d'assez loin pour que leurs traits ne se distinguent pas vraiment. Et puis la musique de Normand Roger, variation sur The danube waves à l'accordéon, un peu dans la manière de Yann Tiersen, est parfaite. Voilà, c'est ce genre de films, et rien qu'en évoquant les images, je me remets à tremper mon clavier de larmes alors, voyez le film et débrouillez vous avec.

A côté de ça, Het verborgen gezicht (Le visage caché - 2003) de Elbert van Strien et Het Rijexamen (Le permis de conduire - 2005) de Tallulah Schwab sont plus anecdotiques sans manquer de qualités. Le premier est une histoire à suspense dans l'esprit des contes de la crypte ou autres courts récits proches du fantastique. Une petite fille imaginative ne reconnaît plus sa grand-mère ce qui va se révéler dramatique quand cete dernière aura un accident. Raconté par la fillette en voix off, c'est un bel exercice de style. Le second est une comédie comme on dit bien troussée. La candidate au permis se retrouve avec un examinateur en pleine dispute téléphonique. Plutôt prévisible mais bien mené, le film enchaîne gags et cascades pour un plaisir premier degré mais bien réel.

Nummer Drie (Take step fall) est plus original. Réalisé par Guido van der Werve en 2004, le film mêle le film de danse et un humour de l'absurde assez réjouissant comme cet arbre qui tombe soudain au beau milieu d'une danse dans un parc, sans que rien ne l'ai annoncé ni que la danseuse en trésaille. Dans un tout autre registre, Grijsgedraaid (Matière grise – 2006) de Ina van Beek se présente comme un « documentaire hilarant sur une maison de retraite ». Il fallait que je me rende compte et, effectivement, c'est bien un documentaire sur une maison de retraite et on y rit beaucoup. La réalisatrice s'est fondue dans le quotidien des pensionnaires et en a retiré une succession de moments décalés, comme ces deux vieilles dames aux prises avec un ascenseur capricieux. On sent à tout moment que l'on pourrait basculer dans le drame, mais van Beek tient la ligne et ne tombe jamais dans l'apitoiement, meilleure façon de conserver à ces vieilles personnes toute leur touchante humanité.

Sur father and daughter :

Un entretien avec Michael Dudok de Wit par Gilles Ciment

Le film sur Youtube (qualité médiocre mais bon...)

Photographie Les films du préau

Un article sur Short of the week (en anglais)

Gallerie d'images

14:44 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, paul verhoeven, michael dudok de wit | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

10/02/2009

Clermont 2009 : éditorial et introduction

En guise d'introduction à ce compte rendu clermontois de l'édition 2009, je vous invite à lire l'éditorial de Jean-Claude Saurel, Président de Sauve qui peut le court métrage, l'association organisatrice. J'ai lu (et même écrit pour les Rencontres) nombre d'éditoriaux, exercice incontournable du non moins incontournable catalogue. Celui-ci est assez direct et traduit bien l'ambiance actuelle, du moins coté français, une ambiance que l'on retrouvait par ailleurs sur le marché, morose et un peu tendu.

« Faites payer les pauvres, ils n’ont pas beaucoup d’argent mais ils sont nombreux »

Il semble que cet adage attribué à Joseph Caillaux (1863 – 1944) soit en train de s’installer progressivement dans de nombreux domaines. Exemple : prenez un système de protection sociale encore relativement efficace, fruit de nombreuses luttes s’inscrivant dans la durée, et non comme on l’entend souvent, résultat d’une quelconque providence étatique. Mettez ce système en crise en multipliant les exonérations pour des groupes qui auraient largement les moyens de payer, en organisant le glissement progressif de la répartition des créations de richesse, du travail vers la rente boursière, en développant le culte de la réussite individualiste et de la débrouillardise sans scrupules, du tout le monde contre tout le monde, bref d’une société où il vaut mieux être riche et bien portant que… vous connaissez la suite. Le problème, et il est de taille, c’est qu’au bout de quelques années, ça coince, et même ça coince sérieux. Il faut trouver de l’argent et donc, selon la formule du début de paragraphe, aller taper des proies faciles et isolées, en l’occurrence dans le cas qui nous intéresse : une association. Qu’en est-il ?

(la suite sur le site du festival)

L'un de mes objectifs cette année, tenu in-extremis, était de vérifier que Love you more de Sam Taylor-Wood, découvert à Cannes avec enthousiasme, tenait la seconde vision. Il la tient. La première étreinte de Georgia et Peter sur un air des Buzzcocks en juillet 1978 n'a rien perdu de son éclat. Andrea Riseborough est toujours aussi sensuelle et ses yeux bleu profond sont filmés avec un grain qui me fait défaillir. Drôle et rock, le film capte subtilement l'air d'une époque comme le bouleversement universel de la première fois. J'étais ravi de retrouver ce plan magnifique sur les poils du bras de Georgia qui se hérissent de désir ou les micro ellipses dans le montage qui donnent au film sa vivacité tout en collant à l'esprit de la musique. Et puis ces répliques qui ont pour moi quelque chose de hawksien : « Je croyais que je ne te plaisais pas / Tu ne me plais pas » ou « On a pas encore écouté la face B ». J'ai découvert que le film avait son propre site, avec un joli extrait.

Il m'est difficile de livrer des généralités puisque je suis loin d'avoir vu l'ensemble des programmes proposés, rien qu'en compétition, il y en a 31 (National, international et labo). Mais après un ou deux jours de projections, il a quelques tendances qui se dégagent et je peux diviser les films vus en quatre catégories :

Les films exceptionnels, ceux que l'on recommande à tous ceux que l'on croise et dont je suis sûr de me rappeler encore dans 10 ans. Rares par définition.

Les films propres sur eux. Je sais que ça sonne un peu péjoratif et que c'est un cliché pour parler du court-métrage français. Mais ces films sont assez nombreux. Il sont bien écrits, sans doute trop. La photographie est soignée. Ils sont bien joués, parfois par des pointures comme Jane Birkin dans Bunker de Manuel Schapira ou Serge Riaboukine dans La copie de Coralie de Nicolas Engel. Ils ont des sujets graves, traités avec un peu de gravité. Ils se regardent souvent avec plaisir mais ne surprennent que rarement. Leur résolution laisse un goût de trop peu. Trop peu de risque pris, trop peu de générosité, trop peu de folie, trop peu de foi en ce que peut le cinéma, comme disait l'autre.

« Ceux qui ont essayé » comme chantait Brel. Ce sont des films plutôt ratés, sinon ils passeraient dans la première catégorie, mais qui ont le mérite de tenter des choses et de revendiquer un partit-pris fort. Avec le recul ce sont des films que l'on a envie de défendre pour leurs qualités en laissant de côté ce qui est moins abouti. Ce sont des films qui marquent plus, qui intéressent plus que ceux de la catégorie précédente même s'ils sont parfois plus difficiles (littéralement) à voir. Des films pas forcément aimables mais qui donnent envie de suivre leurs auteurs.

Les films insignifiants, déjà oubliés, peu nombreux dans ce que j'ai vu cette année.

Je rentre dans le détail dès la note de demain. Je vais essayer de vous donner un maximum de noms et de titres. Les courts-métrages, souvent mal diffusés, ne sont pas toujours évidents à voir, mais si vous tombez sur l'un ou l'autre, allez-y voir, comme dit Breccio.

23:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : clermont ferrand, court métrage, sam taylor-wood | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

05/02/2009

De retour

Le temps passe toujours très vite en bonne compagnie. Le festival de Clermont Ferrand n'est pas encore achevé, mais je suis déjà rentré. Le temps de me remettre les esprits en ordre après cinq journées intensément cinématographiques et autant de nuits trop courtes puis je vous raconte tout. En attendant, deux, trois photographies. Il faisait bon, il y a eu de la neige (j'adore), j'ai vu 71 films, je me suis payé un bouquin sur Spielberg et les mémoires de Louise Brooks, j'ai eu de longues conversations avec des gens très agréables, j'ai mangé à n'importe quelle heure, j'ai bu pas mal mais sans excès, bref, c'était un bon festival.

22:56 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

31/01/2009

Clermont 2009

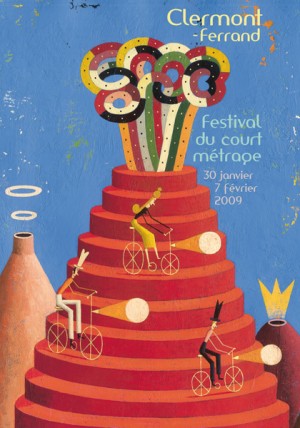

Comme chaque année, je m'offre une escapade au pays des courts-métrages et du jambon sec. Je serais donc du 30 janvier au 3 février au festival de Clermont-Ferrand pour la 31e édition. Vous pouvez cliquer sur l'affiche pour en savoir plus. Bien entendu je vous raconterais ça dès mon retour mais je vous ai laissé deux bricoles pour patienter. Joachim, si tu passes, donne moi un coup de fil.

00:22 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

22/06/2008

Cannes 2008 : Love you more

Love you more se situe très précisément en juillet 1978, date de sortie du single Love you more des Buzzcocks groupe punk formé à Manchester dans le même mouvement que les Sex Pistols. Nous sommes dans un lycée londonien où l'on porte encore l'uniforme, blazer à écusson, jupe et cravate. Peter, d'apparence bien sage avec sa jolie frange façon Beatles lorgne sur la belle Georgia aux mèches plus rebelles. Bien sûr, elle semble l'ignorer. Mais Peter n'est pas le dernier des imbéciles et pour la séduire, la grille chez le disquaire du coin en embarquant l'unique exemplaire du tout nouveau 45 tours des Buzzcocks à la belle pochette rose. Georgia se mord les lèvres. « Tu aimes les Buzzcocks ? » s'étonne-elle. Il joue les affranchis de façon touchante et elle lui propose de venir l'écouter chez elle. Et devinez ce qui arriva.

Love you more est une histoire de premières fois. Première écoute, premier amour, première étreinte, première dépose du saphir sur le sillon, premières notes, première sortie. C'est une histoire de découvertes. Découverte de la musique, d'un groupe, de l'autre, du sexe, du plaisir. J'ai trouvé les autres courts métrages pénibles parce qu'ils reposent sur des choses assez ténues, anecdotes qui ne se subliment pas en quelque chose que, faute d'autre mot, je qualifierais de poésie. Sam Taylor-Wood opère la sublimation. Son film donne à voir, à entendre et à ressentir les sentiments qui animent ses deux jeunes héros. Il y a une symbiose étonnante entre la musique, cette énergie juvénile du punk originel, la beauté des images, l'énergie des acteurs et leur sensualité qui se libère. Le coeur du film c'est cette première étreinte du couple, sa formation. Elle est à la fois directe, magnifiée et, chose rare, pleine d'humour. Elle est proche de celle de Primrose Hill de Mickaël Hers, sans ce côté frontal qui m'avait (un peu) gêné. La façon de tourner de Taylor-Wood donne un équivalent à la musique des Buzzcocks : linéaire, évidente, ébouriffée. Mais nous ne sommes jamais dans une idée de clip, plutôt dans une idée de comédie musicale. C'est très beau et l'humour désamorce, comme dans la vie, la gravité de la situation.

Peut être que Sam Taylor-Wood fait si bien passer l'essence d'un sentiment, d'un moment, parce qu'elle ne vient pas d'un univers purement cinématographique. Cette jeune femme est une plasticienne et photographe, artiste vidéo renommée dont le travail est axé justement sur le sentiment et sa difficulté à l'exprimer. Love you more n'est pas son coup d'essai de cinéma pour autant, elle a participé au projet Destricted, avec l'histoire Death Valley, assez pénible, à peu prés tout ce que Love you more n'est pas, mis à par cette façon directe de filmer le sexe. A noter que le film a été produit par Anthony Minghella, récemment décédé et auquel il est dédié.

10:37 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cannes 2008, sam taylor-wood, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

16/02/2008

Clermont 2008 – partie 4

Côté international, j'ai vu beaucoup moins de choses. J'ai surtout été séduit par Kilka prostych slow (Quelques mots simples), film polonais de la catégorie rapport mère/fille. Comme quoi c'est vraiment un problème de point de vue. L'histoire n'a rien de renversant. La mère jouée par Agata Kulesza a la quarantaine vigoureuse, bien dans son corps sinon dans sa tête, elle défend farouchement son autonomie, vendant en porte à porte des brosses qui massent la tête. Sa fille, jouée par la délicieuse Marlena Kazmierczak, chante admirablement mais est très introvertie, la tête sur les épaules, trop adulte déjà, quelque peu désolée de suivre les frasques de sa mère. Mais elle suit. Et sa mère, plantant ses loyers impayés, l'embarque pour une audition. Accident. La mère tombe sur un ex qui la dépanne et il a visiblement toujours quelque chose pour elle. D'où comédie et mélodrame. Pour la comédie il faut du rythme et la réalisatrice, Anna Kazejak n'en manque pas. Le film est construit avec rigueur et vivacité. Les deux héroïnes sont attachantes et on accepte volontiers, j'ai accepté volontiers, de jouer le jeu car, si je ne vous raconte pas la fin, vous pouvez la deviner sans peine. Pour le mélodrame, il faut de l'empathie. Ce qui fonctionne, c'est la délicatesse des portraits, l'épaisseur des personnages qui savent pourtant conserver une véritable légèreté. Le film est souvent drôle. Nous sommes loin du pathos de bien des films trop sages. Ce mélange d'humour et de drame agrémenté de sensualité et de dérision est assez caractéristique pour ce que j'en connais, de la comédie des pays de l'est. J'entends Jiri Menzl ? J'entends Milos Forman ? Oui c'est un (petit) peu cela.

Je ne pouvais pas rater I love Sarah Jane (J'aime sarah Jane), le film de genre de la sélection réalisé par Spencer Susser. Du joli travail, très anglo-saxon. Dans un monde où les zombies se multiplient (miam), un jeune adolescent est amoureux d'une jeune fille à peine plus âgée. Joachim l'a très justement écrit, c'est le croisement de Georges Romero avec Larry Clark. Mais pas trop sexe quand même. Un groupe d'enfants comme dans la chanson L'empereur Tomato Ketchup vit en toute liberté. Ce sont les cow-boys et les zombies et tous les coups sont permis. Ils détiennent un père zombifié et résolvent le complexe d'oedipe de façon radicale. L'humour macabre est roi comme dans les fameux comics d'horreur. C'est gore. C'est à la fois carré et inventif, complètement, j'ose le mot, jouissif. Raison de plus pour regretter les ratages de la sélection française en la matière. Abattoir de Didier Blasco lorgne vers Lynch, Monstre (2) vers le vampirisme moderne mais ça ne marche pas.

Pour mémoire : Kolam (Piscine) de Chris Chan Fui Chnong, documentaire malais assez beau sur les enfants d'Aceh qui apprennent à vaincre leur peur de l'eau suite au tsunami. Giganti de Fabio Mollo, très italien, un peu trop convenu sur un portrait d'adolescent (soleil, mer, mafia). Waterfront Villa bonita, un film taiwanais de Yi-an Lou, étrange, parfois drôle mais un peu confus. Et puis Shake off, tour de force de Hans Beehakker autour d'une chorégraphie du danseur Prince Credell, impeccable.

Je reviendrais à l'occasion sur les sélections des prix du public, programmes qui m'ont donné l'occasion et voir ou revoir quelques bijoux du court métrage. Quel bon goût, ce public, ai-je écrit en préliminaire. Je confirme. Et je vous laisse avec ces quelques liens, si vous voulez partir en exploration sur la toile.

Le site du festival

Voir L'idole aux mille reproches

Voir Tong (animation, sélection française)

Le site d'Alix Barbey

Un site sur Shake off

La bande annonce de I love Sarah Jane

Voir Procrastination (sélection internationale) chez Joachim

Des éléments du scénario de Irinka et Sandrinka

Photographies source : Filmpolski

22:55 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage, Anna Kazejak, Spencer Susser | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/02/2008

Clermont 2008 – partie 3

Lisa est sans doute le film le plus rond que j'ai vu cette année. Réalisé par Lorenzo Recio, déjà auteur d'un très beau L'âne, l'infante et l'architecte en animation, monté par Jean-Gareil Periot dont j'ai revu le 200 000 fantômes (j'y reviendrais), photographié par Dylan Doyle, c'est un bel objet. Cette histoire d'une petite fille défiant l'autorité d'un père violent est traité comme un conte fantastique. Noir et blanc de grande classe, absence de dialogues, plans très travaillés (ce qui ennuie certains) illustrant les visions poétiques et terrifiantes de la fillette. Autour de la vaste demeure isolée dans d'improbables années 50, nous sommes entre Alice au pays des merveilles et La nuit du chasseur. Impossible de ne pas y penser quand la fillette se réfugie au fond d'un terrier en compagnie de lapins blancs occupant le premier plan. Il y a des idées de cinéma et une très belle idée sur le cinéma à la fin. C'est très aboutit, maîtrisé, impeccable et en écrivant cela j'ai l'impression de desservir le film. Ne me croyez pas, c'est superbe.

Dans les films carrés, C'est dimanche ! De Samir Guesmi possède les même qualités que Viande de ta mère de Laurent Sénéchal que j'avais aimé l'an passé sur une thématique proche : sensibilité, humanisme et humour. Un jeune adolescent est viré de son collège et orienté en filière technologique. Son père, un travailleur immigré, se méprend sur le sens de la lettre qui annonce la nouvelle et croît à une bonne nouvelle. Fier, il va vouloir fêter ça et honorer son fils juste au moment ou le garçon vient d'obtenir de sa pulpeuse amie quelle lui montre ses seins « s'il fait beau dimanche ». Il fait beau dimanche et une implacable mécanique se met en marche. C'est très bien écrit, jouant sur deux ressorts de la comédie qui ont fait leurs preuves : la méprise et le suspense sentimental. C'est traité avec finesse, faisant affleurer des choses plus graves (l'éducation, l'entrée en adolescence, le rapport père-fils, tout ça) sans jamais sacrifier au plaisir du récit. Le film est surtout remarquable dans sa peinture des différents personnages secondaires comme celui du tailleur joué par Simon Abkarian ou la jeune femme joué avec intelligence par Elise Oppong. Ils ont un véritable espace pour exister. « Je n'ai pas l'air comme ça mais pour moi aussi c'est la première fois » dit-elle, révélant ses beautés. Film généreux, C'est dimanche ! est aussi un premier film.

Très carré également, Nationale d'Alix Barbey. Trois personnages et un chien errent pour des motifs divers dans l'une de ces abominables zones commerciales qui bouffent la vraie campagne. C'est la veille de Noël et les quatre trajectoires vont se rencontrer dans un abri-bus battu par la pluie pour quelques minutes où vont se jouer l'illusion d'une famille. Un groupe dont la simple beauté va transcender la laideur de l'environnement. « C'est si simple l'amour » disait Garance. Douce ironie sans pathos. Le côté exercice de style empêche le film de surprendre vraiment, mais c'est de la belle ouvrage et Alix Barbey sait laisser suffisamment de choses dans l'ombre pour que l'on s'intrigue et que l'on entre dans son jeu.

Dans un registre plus inattendu, j'ai été sensible à Boulevard l'océan de Céline Novel. C'est une tentative plutôt réussie de comédie dans l'esprit de Tati et, comme je dis souvent, il y a de pires références. Une jeune femme en vacances au bord de la mer. Rituels d'une vie solitaire mais, pour une fois, pas désespérée. Assumée. Elle essaye vaillamment de faire décoller un sorte de cerf volant sophistiqué (si quelqu'un connaît le nom exact). Les dialogues sont réduits au minimum, la mise en scène rigoureuse et les cadres larges. Le montage inventif traduit les efforts de l'héroïne qui va attirer plus ou moins consciemment l'attention d'un touriste placide. Il y a de jolies choses comme le jeu sur les lumières de la résidence estivale. Céline Novel joue le rôle principal avec ce qu'il faut de retenue, de regard candide et d'expression lunaire. Mais déterminée.

Irina et Sandrinka de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Fink est une alliance assez excitante d'animation et de documentaire familial. Sur un entretien réalisé avec la grand mère de Sandrine Stoïanov, Irina (Russie, tsars, révolution, exil...), les réalisateurs composent un kaléidoscope mêlant diverses formes d'animation , une esthétique inspirée des graphistes soviétiques et l'incrustation d'images d'archives. J'ai cru reconnaître Octobre d'Eiseinstein. Il y a beaucoup d'idées dans l'animation et assez de rigueur dans le récit pour que cela dépasse l'anecdote ou l'exercice.

Alain Cavalier, le filmeur du Plein de super était en compétition avec Lieux saints, un documentaire étonnant sinon alléchant consacré aux toilettes, WC, gogues, cabinets, ouatères, chiottes, lieux d'aisance (parfois), bref aux petits coins si intimes même s'ils sont publics. Peut-on juger de la qualité d'une civilisation à la façon dont elle évacue les sécrétions naturelles ? Armé d'une petite caméra numérique, Cavalier explore avec méthode les cuvettes de ses amis, de bars et de restaurants, d'hôtels, errant sur les murs, s'attardant sur tel ou tel détail, allant jusqu'à faire un portrait très précis d'une simple vis. Sa voix chaude porte un commentaire plein d'humour. On sent son excitation à aborder ce sujet, le plaisir ludique à composer un film avec un matériau si réduit, la peur d'être découvert. Il arrive à jouer la contemplation, le suspense, la nostalgie et maintient l'intérêt pendant une bonne demi-heure. Vers la fin, le film prend une autre direction quand Cavalier nous fait visiter les toilettes de la maison de retraite de sa mère au moment de son décès. Le ton se fait grave et il passe quelque chose de poignant quand il cherche à retrouver, à se fondre dans le regard de la disparue. L'urgence à filmer la frise courant sur le mur est une interrogation muette. « Objets inanimé, avez vous donc une âme ? ». Mais Cavalier pirouette à la façon de Devos avec son peigne et enchaîne comme je l'ai écrit plus tôt sur un joli moment de philosophie existentialiste autour d'un mégot au fond d'un urinoir. Vanité de toutes choses.

En passant en revue mon programme, je me dis que c'était finalement pas mal. Éclectique en tout cas. Sans avoir trouvé véritablement un film qui me fasse monter aux rideaux, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Comme chante Brassens, « chacune a son petit mérite » malgré les maladresses. Comme on ne nous montre pas facilement les courts métrages, guettez leur passage à la télévision où dans les festivals près de chez vous. Guettez Le vacant de Julien Guetta avec un beau rôle pour François Stevenin, Les illusions de James Thierrée, documentaire original sur les derniers jours du spectacle La symphonie du hanneton, Pourville de Juliette Baily et Les secrets de Tony Quéméré deux films de famille dans des registres différents, Tony Zoreil de Valentin Potier, comédie pour vulcains, et puis encore Comme tout le monde de Franco Lolli, un peu trop léger pour un grand prix mais bien fichu dans la catégorie rapport mère-fils. Et puis ceux que j'ai raté et ceux que je n'ai pas aimé. Je vais vous donner des liens.

(à suivre)

Photographie : C'est dimanche ! site france 3 et Boulevard l'océan site les 400 coups

23:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

12/02/2008

Clermont 2008 – partie 1

Clermont, c'est aussi l'occasion de prendre la température d'un petit monde, celui du court métrage en France. Monde de réalisateurs, d'associatifs, d'organisateurs de festivals, de petits producteurs, d'éditeurs. Un petit monde fragile dont l'inquiétude était palpable. Il faut dire qu'il y a de quoi avec les récentes coupes au sabre clair dans les budgets des DRAC (Directions Régionales des Affaires Culturelles), les bras du soutient de l'état dans les régions. Cette politique qui met en avant l'évaluation, la rentabilité, les indicateurs, l'étude de risque pour en prendre le minimum avec deux aspirines, a braqué tout ce petit monde contre elle. Manifestation le 11 janvier dernier, réflexions tout azimut pour une riposte appropriée. Hélas ce milieu de feignants gauchistes est le dernier des soucis de la merveilleuse ministre la culture, bien cadrée par une lettre présidentielle. Des résultats, c'est tout ce que l'on vous demande. « Lesquels ? » insistent les feignants gauchistes naïvement. Ca me rappelle les échanges à la fin du premier film de la série Indiana Jones. Silence distant sur toute la ligne. Du coup, j'ai trouvé l'ambiance un rien crispée cette année.

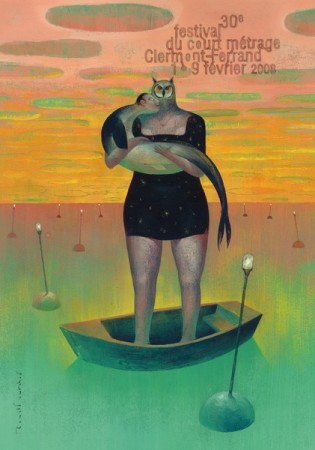

Clermont, ce sont donc les films, oui, les films. Des courts métrages uniquement, malgré la sélection de plusieurs films approchant de l'heure. J'ai vu 14 programmes, 8 français et 3 internationaux, 2 de l'excellente rétrospective consacrée aux prix du public (quel bon goût, ce public), et 1 de la carte blanche à Château Rouge productions dont je ne dirais rien par charité. Il paraît que l'autre est mieux. Vu l'impressionnante quantité de films présentés, c'est un peu court pour en tirer des généralités, d'autant que l'équipe de Clermont, qui fêtait cette année les 30 ans du festival, essaye toujours de balayer un large spectre de la création du moment. Cela conduit parfois à des sélections déroutantes ou étonnantes.

Deux-trois choses, pourtant, qui m'ont frappé.

La présence de la cigarette dans les films. Je ne sais pas si cela était dû aux récentes interdictions, on fume beaucoup dans le cinéma, mais il semble que les scénaristes ont du mal à faire faire autre chose à leurs personnages que s'en griller une. Deux films en font même leur sujet principal dont le joli L'idole aux mille reproches, film d'animation de Jérémie Gruneau. Une sorte d'Alice au pays de la nicotine bourré de trouvailles visuelles. Même Alain Cavalier, réalisant avec Lieux saints un documentaire inattendu sur les toilettes, le termine par un morceau de philosophie inspiré par un mégot au fond d'un urinoir. Scénaristes, un effort !

Le monde ouvrier. Je ne comptais plus les personnages de soudeur, docker, manoeuvre, employé d'abattoir ou de la confection. Il y a une véritable fascination pour ces métiers souvent virils et pas faciles, associé à une vision sombre, sombre, de notre beau pays aujourd'hui. Il y a pourtant des occupations autrement plus exaltantes pour égayer un film comme trader à la Société générale, archéologue aventurier, révolutionnaire au Mexique ou candidat aux municipales. Une jolie exception, même si le film termine en queue de poisson, Le silence des machines de Paul Calori et Kostia Testut avec sa tentative de comédie musicale en usine. Scénaristes, encore un effort !

Le retour à la terre. J'y vois l'influence (réelle ?) de l'importance des régions dans le financement du court métrage. On a suffisamment critiqué le côté parisien de nombre de films pour je n'ironise pas sur les papiers peints d'époque, les fermes pas finies, les meubles qui craquent, les sous bois humides et la lourde terre des champs. Scénaristes, enfin, voyez l'utilisation intelligente du « no man's land » entre campagne et zone commerciale dans Nationale de Alix Barbey et, par pitié, assez de stations services. Elles ne sont définitivement plus des substituts aux relais de diligences de nos chers westerns.

Côté sujet, le rapport père-fils tient la corde, suivit par le rapport père-fille et le rapport mère-fils (Grand prix cette année). Non-dits, temps du bilan, remises en questions, incommunicabilité, lourd secret de famille sont les moteurs de ces fictions et parfois de documentaires en forme de journal intime. Parfois, ça marche, tout est une question d'angle comme dans Lisa de Lorenzo Reccio. Mais souvent, oui souvent...

Côté mise en scène, le plan des trois quart dos sur la nuque et l'oreille du personnage au volant de sa voiture gagne haut la main le prix du poncif. Avec ou sans cigarette. J'imagine que ce n'est pas facile de trouver un bon angle dans une voiture, mais l'oreille n'est pas un organe très expressif, sauf dans Tony Zoreil, la charmante comédie de Valentin Potier (sans d'ailleurs aucun plan dans une voiture). J'ai l'air de plaisanter comme ça mais il y a des impressions tenaces.

(à suivre)

Photographies : L'idole aux mille reproches : le Cohlporteur et Nationale © Michael Crotto

11:55 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

02/02/2008

Rituel

00:35 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Clermont Ferrand, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2007

Luc Moullet, cinéaste court

Dr Burp : Il vous en prie.

Inisfree : Docteur, de quoi parle ce film ?

Dr Burp : Comment voulez vous que je le sache, je ne l'ai pas vu.

Inisfree : Et son auteur, Luc Moullet ?

Dr Burp : C'est un barbu. Et vous savez ce que l'on dit : « Malheur aux barbus ! ».

Inisfree : Mais encore ?

Dr Burp : Qui n'a jamais connu la bouteille de Coca ® standard de 1 l en verre avec son bouchon de métal mou aux ailettes tranchantes ne peut comprendre l'importance de ce film. Qui n'a jamais subit la frustration du pas de vis qui patine et bloque l'admirable mécanisme d'ouverture au moment de la soif la plus intense ne peut saisir l'enjeu dramatique majeur de ce film. Qui n'a jamais cherché fébrilement la pince multiprise libératrice sans la trouver ne peut appréhender le cri de rage que pousse ce film sous un humour glacé et sophistiqué (que nous apprécions tous ici).

Inisfree : Et la forme ?

Dr Burp: Le plan ! Le plan est tout. Pas de champ – contrechamp mais un champ d'expérience. Des machines improbables, le réel détourné, des dispositifs surréalistes et un suspense insoutenable : ouvrira ? Ouvrira pas ?

Inisfree : Est ce un film poétique ?

Dr Burp: Ne soyez pas grossier.

Inisfree : Est-ce un film politique ?

Dr Burp : C'est le récit d'un mécanisme aliénant vaincu par l'esprit humain mais nourrissant pourtant ce même mécanisme de soumission à travers cette victoire même. La portée politique de cette oeuvre serait évidente pour un enfant de quatre ans. Alors trouvez un enfant de quatre ans parce que moi, je m'y perds.

Inisfree : Pouvez vous, en, guise de conclusion, nous situer ce film court dans la carrière de son auteur ?

Dr Burp : Essai d'ouverture est un film un petit peu à l'ouest, à l'est de Canton. Ah ! Mais ça me donne soif vos histoires, je prendrais bien un Coca ®. Ah non, pas en canette, pas en canette !

Le film sur Dailymotion

Dédié à Gotlib, Goscinny et Groucho Marx

08:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Luc Moullet, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/11/2007

Variations sur Rashomon

12:35 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Nicolas Provost, court métrage, Akira Kurosawa, expérimental | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

06/09/2007

Un p'tit ballon dans la tête

Jerry Rees a une façon bien particulière de revisiter les grands classiques du cinéma. Il propulse dans les images icôniques un petit ballon nonchalant. C'est remarquablement animé et intégré, une forme de détournement souvent drôle, parfois poétique, et ce ne sont pas les effets les plus discrets qui sont les moins réussis. Il existe une vingtaine de petits films disponibles sur Youtube (lien) dont une compilation de 6 minutes. Je vous en poste deux que j'aime bien. Rees est animateur de formation. Il a débuté chez Disney sur The fox and the hound (Rox et Rouky – 1981) puis l'expérimental Tron l'année suivante. Il a depuis travaillé sur une dizaine de films comme réalisateur. Visiblement, il s'amuse bien.

12:25 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Jerry Rees, animation, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

04/07/2007

Jeunes années

John Ford Blog-a-thon

Quel bonheur ! La plupart des films courts de Ford sont perdus ou difficilement visibles. Celui-ci, signé Jack Ford, date de 1919 pour la Universal. By indian Post, aussi connu sous le titre The love letter a été édité dans les excellentes compilations Retour de flamme (volume 5). Mis en ligne par un cinéphile espagnol.

08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, court métrage, blog-a-thon | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/06/2007

Invitation

Comme chaque année, l'association Regard Indépendant que j'ai le plaisir de présider organise les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice. La 9e édition se tiendra du 22 au 27 octobre 2007. Les Rencontres sont une fenêtre de diffusion pour les auteurs régionaux, indépendants, étudiants, amateurs, iconoclastes et artistes de tout poil. C'est également pour nous l'occasion de présenter quelques films que nous avons aimé et qui n'ont pas trouvé le chemin des distributions habituelles. Comme chaque année depuis trois ans, j'ouvre un blog pour l'occasion dans lequel nous mettons, outre les éléments pratiques, toutes sortes d'informations autour de la programmation : entretiens, critiques, documents, photographies, vidéos, etc.

J'ai donc l'honneur de vous convier à l'inauguration virtuelle du blog des 9e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice ce mercredi 20 juin à partir de 18h30. Au programme, sur cet espace d'échanges, une intervention vidéo de votre serviteur, des courts métrages, une bande annonce, un pré-programme, le visuel 2007 et quelques cacahouètes virtuelles pour que l'illusion soit complète.

A demain.

22:45 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Rencontres 2007, Regard Indépendant, court métrage, vidéo | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

30/04/2007

Parlons un peu de cul

06:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : pornographie, court métrage | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

07/04/2007

Court métrage à Nice

11:14 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court métrage, festival, Nice | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

19/02/2007

Clermont 2007 seconde partie

La jeune actrice Sophie Quinton était dans le jury national de cette édition et je suppose que c'est l'une des raisons qui ont fait que son dernier film, Dire à Lou que je l'aime réalisé par Hedi Sassi, a été présenté dans un programme régional. J'ai bien espéré la croiser tout au long de ces quatre jours, mais en vain. Le soir de la clôture, comme nous étions au balcon, je ne l'ai vue que de très loin, comme vous pouvez le constater sur la photographie de la note précédente. La petite forme blanche au milieu, c'est elle. Bon, ceci dit, je suis très content d'avoir pu compléter ma filmographie de l'actrice, et je suis ravi qu'elle continue de s'investir dans le court métrage. Avec Hedi Sassi, elle avait déjà fait Mitterrand est mort en 2003 et les deux films sont assez proches, des films de taiseux, avec un rythme lent, les mêmes défauts et les mêmes qualités au premier rang desquelles il faut mettre la capacité de Sophie Quinton à faire immédiatement vivre un personnage. Il y a quelque chose chez elle qui me fait penser à Sandrine Bonnaire, quelque chose qui la rend proche, naturelle et passionnante dans les plus simples des gestes. Ici, elle est une jeune femme qui passe Noël avec son père et se rend compte, petite à petit, que celui-ci est atteint de la maladie du « sieur Alzeimer ». Comme le précédent film de Hedi Sassi, c'est la description d'un rapport difficile entre un homme agé et une jeune femme, entre deux générations. C'est aussi un cinéma un peu trop sage, très classique dans sa forme, qui repose surtout sur les regards et les attitudes des personnages. Un cinéma qui manque un peu d'ambition purement cinématographique.

Tout le contraire du film suédois qui a été primé cette année, Le dernier chien du Rwanda (Den sista hunden i Rwanda) de Jens Assur. J'aime beaucoup cette phrase de je-ne-sais-plus-qui (Godard peut être) qui dit que le court métrage sera véritablement considéré le jour ou on ira voir un film de dix minutes comme on va voir un film de deux heures. Même si je remarque que dès l'origine les courts métrages ont été regroupés en programmes pour le public, il y a encore trop de personnes (voir les commentaires de la note précédente) qui considèrent le court comme un genre en soi, qui disent « je vais voir des courts » comme je dis « je vais voir des westerns ». Le film de Jens Assur est un parfait contre exemple dans la mesure ou il réussi sur trente minutes là ou Hôtel Rwanda de Terry Georges ou Shooting dogs de Michael Caton-Jones échouent en deux heures sur l'écueil de la bonne conscience et de l'indignation convenue. Le dernier chien du Rwanda met en scène un photographe de guerre, David, qui a choisi ce métier par fascination pour la guerre et la violence. Une fascination qui remonte à l'enfance. Comme il le dit en introduction, sa guerre préférée, c'est celle du Rwanda, préférée comme on le dit d'un restaurant. A travers ce personnage hautement antipathique, c'est toute une attitude de l'occident qui est explorée. Il n'y a ni grand discours indigné, ni tentative de vulgarisation, le film se suffit de suivre David qui se ballade avec un gilet pare-balle par plus de trente degrés et, dans un petit passage emblématique, évite discrètement de boire dans une bouteille utilisée par un rwandais. La violence sèche du film est autant dans la lourdeur de l'atmosphère (tournage en Afrique du Sud) que dans les comportements. C'est un premier film et la maîtrise de Jens Assur est impressionnante : construction en flash-back, ellipses hardies, humour sarcastique et une façon de se situer par rapport aux scènes violentes qui glace. La portée du film dépasse son strict cadre historique pour faire le portrait de l'arrogance ordinaire.

Une chose qui me frappe toujours dans la sélection internationale, c'est la qualité de certaines interprétations. Il y a peut être un effet du au langage, le fait que l'on a le meilleur des films de chaque pays, mais le fait est là. Il y a en international des performances extraordinaires. Jonas Karlsson dans Le dernier chien du Rwanda est un bel exemple, mais je citerais volontiers les actrices de Pluie saisonnière (Temporal) réalisé par Paz Fabrega : Sara Fischel et Annette Aguilar. Elles jouent deux jeunes filles du Costa Rica qui voient partir leurs amis pour l'université et la grande ville. Partir, rester, c'est un peu Américan graffiti ! Le film est très sensuel et les deux actrices jouent de physiques singuliers pour camper les deux adolescentes. Sara Fischel en particulier, avec une petite voix rauque et un corps menu, semble à peine sortie de l'enfance. Dans un tout autre registre, il y a le Vanya de Hannes Kaljujärv dans Vanya sait (Vanya Vet) du suédois Fredrik Edfeldt, un personnage haut en couleurs, mythomane de grande classe, immigré ukrainien en charge d'une sorte de halte garderie et dont l'histoire, l'histoire officielle, douloureuse et secrète, comme les nombreuses histoires à base de vantardise, de poésie et de sexe qu'il passe son temps à raconter, forment le récit d'un jeune garçon devenu écrivain. Il y a encore le duo Peto Menahem et Juan Carrasco, le vétérinaire et son client singulier dans Le perroquet (El Loro) de Pablo Solarz, comédie argentine casse-gueule puisque l'un des personnages est atteint de troubles neurologiques. Mais ça fonctionne. Même dans des films plus moyens, péchant soit par la mise en scène, soit par les moyens engagés (le problème de la vidéo dont je parlais plus haut), les interprétations sont souvent de très bon niveau.

Je terminerais avec quelque chose que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est la part du hasard. Pour moi, il fait bien les choses. Ainsi, quelques heures avant la clôture, nous nous sommes retrouvés dans l'un des programmes hommages aux réalisateurs polonais Piotr Kamler et Zbigniew Rybczinski. Nous étions partis sur l'idée de voir le fameux Chronopolis réalisé par le premier en 1982 et de nous éclipser discrètement pour rejoindre le grand auditorium avant L'orchestre du second. Je dois avouer que Chronopolis a beau être visuellement superbe, je m'y suis ennuyé ferme. Je ne sais pourquoi, au moment de se lever, j'ai eu la flemme, et nous sommes restés. Coup de bol, ce fut une splendeur ! L'orchestre est un très grand film, une oeuvre musicale et expérimentale comme un grand tourbillon, un immense mouvement qui emporte, le mouvement de la vie et de l'Histoire, plein de grâce et de musique, de danse et de belles femmes, de politique et de philosophie, d'humour et de magie. Magie, oui, c'est le mot, la magie du cinéma.

Quelques films de Cette édition 2007 :

Volatiles (Birds) de Pleix de Prix du public, catégorie labo

Tygre (Tiger) de Guilherma Marcondes, prix de la presse

Photographie Temporal : Silvia Villalta/Max Myers

Photographie Le dernier chien du Rwanda : Kamerabild

09:00 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, court métrage, festival, Clermont Ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

14/02/2007

Clermont 2007 images

22:25 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, court métrage, festival, Clermont Ferrand | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |